近年、玄関ドアの鍵をスマホで操作できる「スマートロック」を導入する家庭や小規模オフィスが増えています。

従来型の鍵と異なり、スマートロックを使うと物理的なカギを持ち歩かなくても、アプリやICカードなどでドアの施錠・解錠ができるのが大きな魅力です。

でも一方で、「スマートロックの危険性」や「スマートロックのセキュリティ」という言葉を目にする方も多いでしょう。

自宅のドアに後付けしている機器がもし故障したら?

あるいは遠隔ハッキングなどで不正解錠されるリスクは?

こうした不安や疑問を抱える人も少なくありません。

そこでこの記事では、スマートロックの基本的な仕組みから考えられる主なリスク、具体的な防犯上の対策例、実際によくあるトラブル事例などをまとめて解説します。

「玄関の鍵をスマホと連動させるのは怖いのでは?」という疑問をお持ちの方が、納得して導入を検討できるように、できるだけ丁寧にお伝えします。

スマートロックの基本構造と動作原理

まずは、スマートロックとはどういう仕組みなのかを簡単に見ていきましょう。

大きく分けて、ドアに取り付ける本体(電子錠)と、スマホなどの操作端末との通信で成り立っています。

1. 取り付け方の種類

- 後付けタイプ

玄関ドアの内側についているサムターン(つまみ)にスマートロック本体をかぶせる形で設置するものが主流です。

大掛かりな工事をせずに、両面テープや簡単なネジ固定だけで取り付けられる製品が多く、賃貸物件でも原状回復がしやすいのが特徴です。 - 交換タイプ

錠前ごと新しい電子錠ユニットに取り替える方式です。

工事が必要となる場合が多いですが、鍵そのものをしっかり電子制御に切り替えられるため、防犯性能に優れたモデルも見受けられます。

2. 電子制御と通信方式

- モーターやセンサー

スマートロック本体にはモーターやセンサーが内蔵され、施錠・解錠時にサムターンを自動的に回す仕組みになっています。

ドアがちゃんと閉まっているかなどを検知する機能が付いている場合もあります。 - 通信形態(BluetoothやWi-Fiなど)

スマートロックとスマホの間は、主にBluetooth(BLE)かWi-Fi経由でやり取りを行います。

Bluetoothなら省電力かつ近距離での安定通信、Wi-Fiなら外出先から自宅のドアを遠隔操作できるといった利点があります。

3. 認証と暗号化

- アプリでの本人認証

スマートロックを操作するスマホのアプリには、パスコードや生体認証(指紋や顔認証など)を設定する場合がほとんどです。

スマホ自体の画面ロックを強化しておくことで、不正アクセスを防ぐ効果があります。 - 暗号化技術(AES/TLSなど)

データをやり取りするときは、AESやTLSといった暗号化方式が用いられます。

これにより通信を盗聴されても、鍵情報が簡単に読み取られないようになっているのが一般的です。

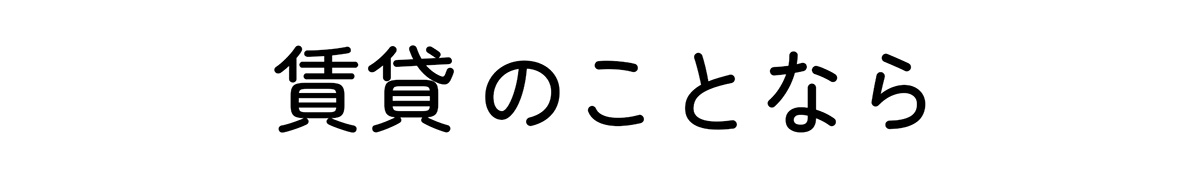

【徹底解説】スマートロックの主な危険性

便利さが増す分だけ、新たなリスクが生まれるのも事実です。

ここでは、スマートロックに関わる代表的な危険性や懸念点を3つ挙げてみます。

1. ハッキングによる不正解錠

遠隔操作やアプリでの認証など、インターネットや無線通信を介するため、どうしてもハッキングのリスクは従来の物理鍵より高まります。

- 通信の脆弱性

メーカーによっては、暗号化方式が古いままだったり、初期設定のパスワードが弱い状態で出荷されることもあります。 - スマホ自体の乗っ取り

スマホのセキュリティが甘いと、不正利用されて「玄関の鍵を勝手に開けられた」という状況を招く可能性も考えられます。

2. 電池切れや機器トラブルによる締め出し

スマートロックはモーターを動かすための電力を電池から供給していることが多いため、電池が切れると本来の動作ができなくなります。

- 電池交換を忘れがち

数カ月から半年ほど持つとはいえ、定期的な交換を怠ると、外出先から帰ってきたときにドアが開かないというトラブルが起こりえます。 - アプリやモーターの故障

メーカーのサーバートラブルや、アプリのバグ、モーター部分の物理的故障などによって、解錠できなくなる事例も報告されています。

3. 物理的な防犯性能の低下

従来の鍵穴が残っている場合、ピッキング対策がしっかりしていない錠前だと、電子部分の強化だけでは根本的な防犯強度は上がりません。

- 後付けタイプの強度不足

両面テープで貼り付けるだけの製品の場合、ドアに大きな衝撃を与えられたり、こじ開けられたりすると、装置自体が外れてしまう可能性があります。 - サポートが不十分な製品

海外の無名メーカー品などで、ハードウェアやソフトウェアに問題があってもアップデートが提供されないケースもあり、長期的な防犯面で不安が残ります。

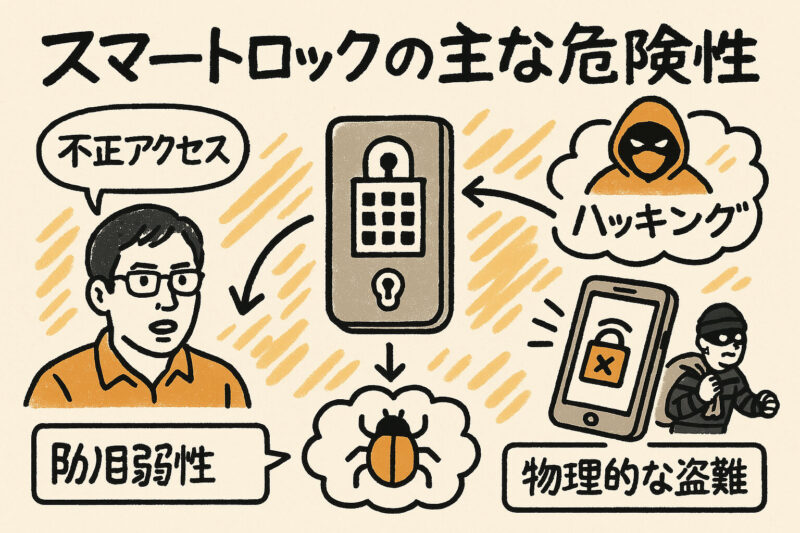

一方で、スマートロックのメリットも無視できない

こうした危険性がある一方で、スマートロックには従来の鍵にはない便利さや防犯上のメリットも多く存在しています。

- 鍵の紛失リスクが減る

スマホやICカードで操作するため、物理的な鍵を持ち歩く必要がほとんどなくなります。

鍵を落としたり、合鍵を増やして管理したりする煩雑さが大幅に解消されます。 - 遠隔で施錠・解錠が確認できる

Wi-Fi経由で操作可能な製品なら、家を出たあとに「施錠し忘れたかも…」と思っても、スマホのアプリから遠隔でドアが閉まっているか確認したり、閉まっていなければ施錠したりできます。 - 誰がいつ帰宅したかを把握できる

履歴機能があるスマートロックの場合、誰が何時に解錠したかを記録できるので、家族の帰宅状況をすぐにチェックでき、防犯面でも役立ちます。

安全に使うためのスマートロック選びのポイント

スマートロックを導入するときには、次のようなポイントをしっかり吟味しましょう。

そうすればスマート ロックの危険性を感じにくい、安心度の高い使い方ができるようになります。

- 暗号化の強度やファームウェア更新の有無

AES-256やTLS1.2以上など、強固な暗号化技術を利用している製品を選びましょう。

また、定期的にファームウェアアップデートを行っているメーカーだと、セキュリティ上の不具合が見つかった際も迅速に修正される可能性が高いです。 - 充実したサポート体制を持つメーカー

製品が故障したり、通信上の問題が起きた場合、サポートが充実しているメーカーであればスムーズに対応してくれます。

AkerunやQrioなど、国内ユーザーの事例が多いブランドは安心感があるという声が多いです。 - 既存のドア・錠前との相性を確認

後付け型でも、ドアの形状やサムターンのサイズとの相性が合わないと取り付けが難しい場合があります。

購入前に対応可否をしっかり確認しないと、無理に取り付けて防犯性能を損なう恐れがあります。 - バックアップ手段の用意

緊急時に物理的な鍵で開けられるようにしておくか、ICカードや暗証番号で代替解錠できる製品を選ぶと、万が一のトラブルでも慌てずに済みます。

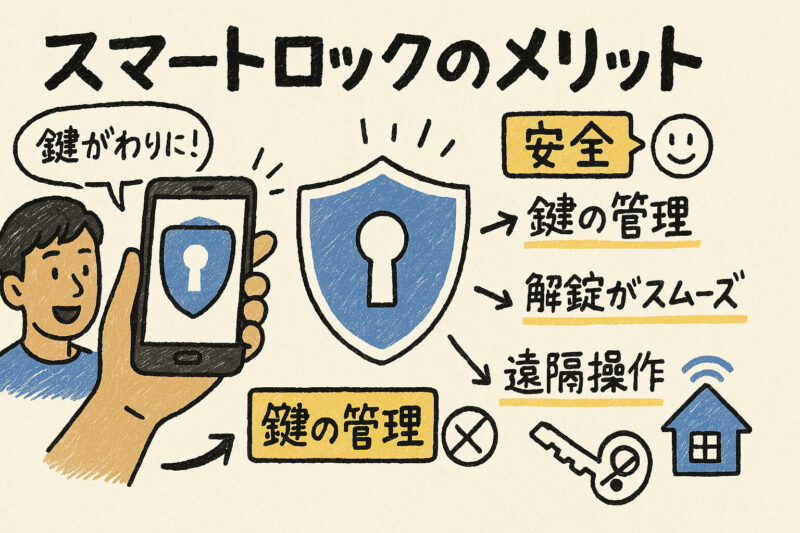

トラブルを防ぐための実践的な対策

導入したあとの使い方次第でも、リスクを大きく減らせます。

下記のような対策を日頃から心がけてみてください。

- 定期的な電池交換や充電

スマートロックや専用アプリでバッテリー残量を確認できる製品なら、こまめにチェックし、早め早めの交換をすることで締め出しリスクが下がります。 - スマホ側のセキュリティ強化

スマホ本体の画面ロックや生体認証を設定していない場合、拾われたときにアプリを勝手に起動される可能性があります。

複雑なパスコードや指紋認証などをしっかり導入しましょう。 - アプリとファームウェアの更新を怠らない

メーカーから提供されるアップデートには、セキュリティホールの修正が含まれることが少なくありません。

自動更新や定期的な手動チェックをおすすめします。 - 併用できる防犯対策を組み合わせる

ドアに補助錠を追加する、防犯カメラを設置するなど、物理的セキュリティとITの力を合わせて玄関の防犯力を高めるのが理想的です。 - 非常用の鍵を隠しておく

念のため、家族や信頼できる友人にスペアキーを預けたり、手元に保管しておいたりしておくと、もしものときに素早く解決できます。

【事例紹介】よくあるトラブルとその教訓

ここでは実際に多く報告されているトラブル例を挙げ、その原因や対処法を見てみましょう。

- 外出中にアプリが不具合を起こして帰宅後に解錠できない

スマホのOSアップデートやアプリ側のバグで操作ができず、深夜に鍵業者を呼ぶ羽目になったという声がありました。- 教訓:

アプリ更新情報をこまめにチェックするとともに、非常用の鍵やICカードを必ず所持しておくことが大切です。

- 教訓:

- 電池残量切れで閉め出し

年末年始など、長期不在の間に電池が切れてしまったり、交換時期を完全に失念していたりして、ドアが開けられなくなるケースもあります。- 教訓:

定期的にバッテリーを確認する習慣づけと、スマホアプリの残量アラートを活用しましょう。

- 教訓:

- 脆弱なパスワードのまま使用し、ハッキング未遂

メーカー出荷時の初期パスワードをそのまま使っていたために、ログイン情報が流出しかけた事例も報告されています。- 教訓:

購入したらすぐに強度の高いパスワード(英数字・記号を含む)へ変更し、二段階認証を設定できる場合は必ず導入しましょう。

- 教訓:

まとめ:危険性を知れば、スマートロックはもっと安心に使える

スマートロックの危険性が話題になる背景には、インターネットや無線通信を使う以上、どうしてもハッキングやトラブルのリスクがゼロにはならないという現実があります。

でも、これらのリスクの多くはメーカーやユーザーが適切に対策することで大幅に軽減可能です。

- 物理的な鍵に比べて、遠隔操作や履歴管理などのメリットが得られる

- 鍵を紛失する心配が少なくなり、防犯意識が高まる

- バックアップの手段を確保し、電池やアプリを定期的にメンテナンスすれば安心度が上がる

こうしたポイントを踏まえて導入すれば、スマートロックは新時代を担う便利なツールになり得ます。

危険性を知ったうえで対策を練り、日々の暮らしをもっと快適にしていきましょう。

よくある質問(FAQ)

Q1. スマートロックは本当に安全なのでしょうか?

暗号化通信やファームウェアの更新がしっかりしていれば、一般家庭や小規模オフィスの利用には十分なセキュリティ性能があります。

ただし、どのような製品でも設定や使い方によって安全度は変わるため、基本的な対策は常に忘れずに行いましょう。

Q2. バッテリー切れが起きたらドアを開けられませんか?

電池が切れたままだとモーターが動かないため、アプリでの開閉はできなくなる可能性があります。

多くの製品では物理的な合鍵やICカード、暗証番号が使えるように設計されていますので、非常時の手段をあらかじめ用意しておきましょう。

Q3. 賃貸でも取り付けられますか?

後付けタイプなら、ドアやサムターンの形状が合えば賃貸でも取り付け可能な場合が多いです。

両面テープや簡易ネジなどで固定できるため、退去時に原状回復もしやすいでしょう。

契約上、事前に管理会社へ確認しておくことをおすすめします。

Q4. スマホを落としたり盗まれたりしたらどうなりますか?

スマホ側のロック画面が甘かったり、スマートロックのアプリにパスワードを設定していなかったりすると、他人に勝手に玄関を解錠される恐れがあります。

紛失時はアプリの権限をすぐに削除したり、リモートでロックしたりできるよう準備しておきましょう。

Q5. どのメーカー製のスマートロックがおすすめですか?

Akerun、Qrio、SESAMEなど、国内外問わず有名ブランドはいくつかあります。

それぞれ機能やサポート体制、価格帯が異なりますので、自宅のドア形状や利用目的に合わせて比較検討してみると良いでしょう。

口コミや専門家のレビューを参考にするのも一手です。

おわりに:技術と安全性のバランスをとる時代へ

スマートロックは「鍵をスマホで操作する」という新しい発想で、従来の物理鍵にはない利便性をもたらしてくれます。

一方で、デジタル機器ならではのハッキングリスクや機械トラブルなど、気を付けるべき点が増えるのも確かです。

でも、きちんと安全策を講じたうえで使えば、「家の防犯」を大きく向上させる選択肢にもなるでしょう。

外出先からの施錠確認や履歴管理を活用すれば、家族の安心につながる面も多々あります。

この記事を通じて、スマートロックの危険性に対する知識や対策のヒントを得られたなら幸いです。

技術と安全性のバランスを取りながら、自宅やオフィスの玄関ドアをより便利に、より安全に使いこなしてみてはいかがでしょうか。